Содержание

- 2. Содержание Введение. Общие закономерности энергетических процессов у детей. Динамика метаболических процессов. Обмен белков. Обмен углеводов. Обмен

- 3. Введение Обмен веществ и энергии – совокупность процессов превращения веществ и энергии, происходящих в живых организмах,

- 4. Общие закономерности энергетических процессов у детей. 1. Высокая потребность тканей в энергии. 2. Специфическая терморегуляция. 3.

- 5. Динамика метаболических процессов.

- 6. Обмен белков. В основе структуры любого организма и всех протекающих в нем реакций лежат белки. Любые

- 8. Обмен углеводов. Углеводы- это природные органические соединения, содержащиеся во всех клетках живых организмов и выполняющие важные

- 9. Сравним потребность в углеводах грудных детей и - в грудном возрасте – 13 г/кг, - в

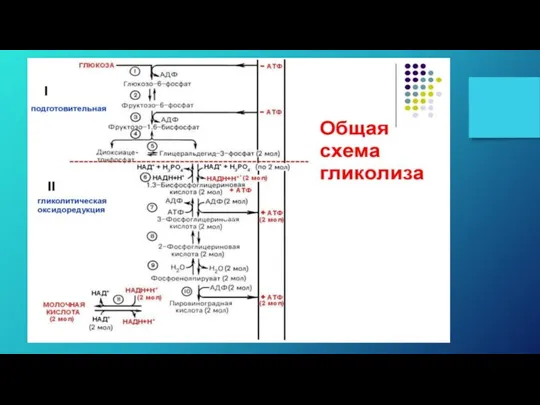

- 10. I этап Углеводного обмена - ассимиляция Переваривание углеводов: – В ротовой полости под действием амилазы слюны

- 11. Этих запасов хватает для поддержания постоянного уровня глюкозы в течение 6-12 часов у детей первых месяцев

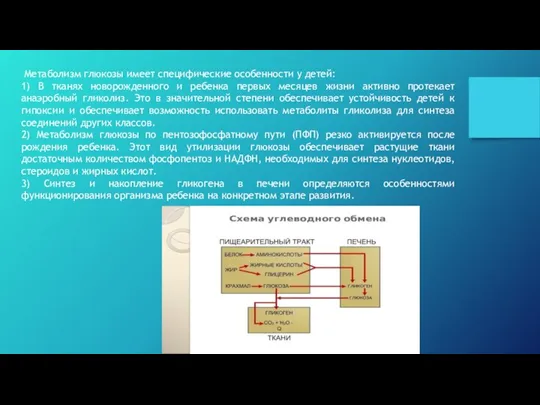

- 12. Метаболизм глюкозы имеет специфические особенности у детей: 1) В тканях новорожденного и ребенка первых месяцев жизни

- 14. Обмен липидов Липиды являются одним из основных классов органических соединений из которых состоит живой организм. Качественный

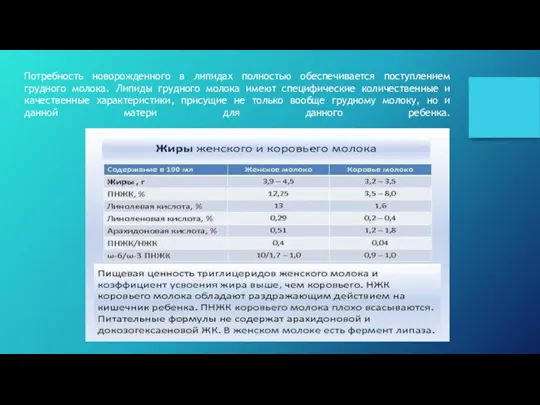

- 15. Потребность новорожденного в липидах полностью обеспечивается поступлением грудного молока. Липиды грудного молока имеют специфические количественные и

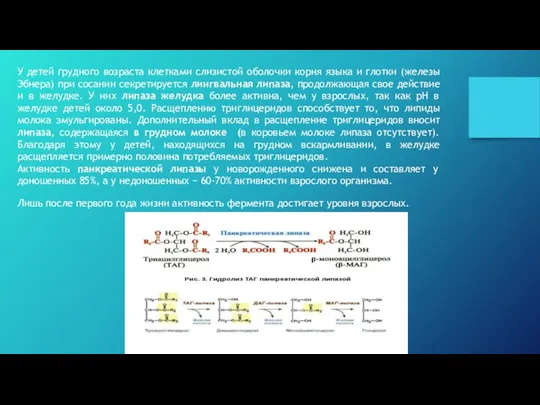

- 16. У детей грудного возраста клетками слизистой оболочки корня языка и глотки (железы Эбнера) при сосании секретируется

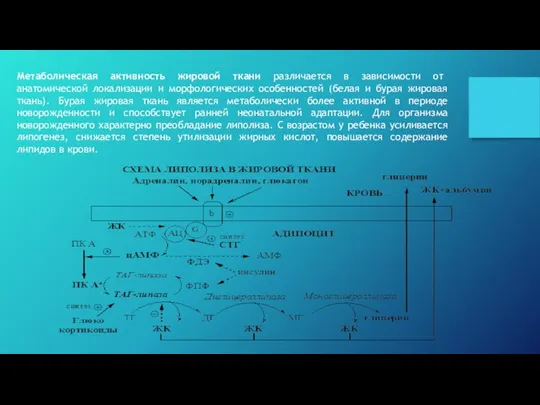

- 17. Метаболическая активность жировой ткани различается в зависимости от анатомической локализации и морфологических особенностей (белая и бурая

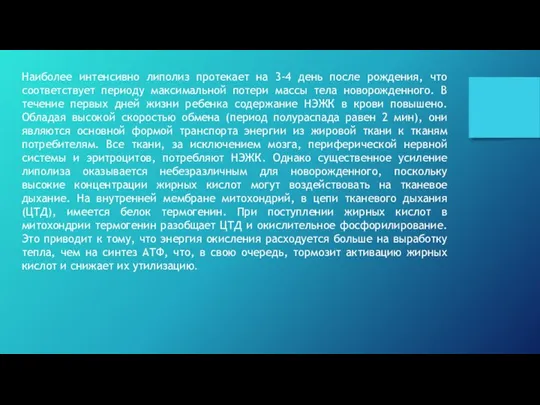

- 18. Наиболее интенсивно липолиз протекает на 3-4 день после рождения, что соответствует периоду максимальной потери массы тела

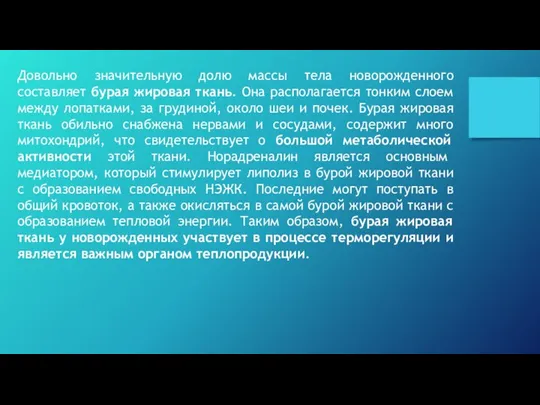

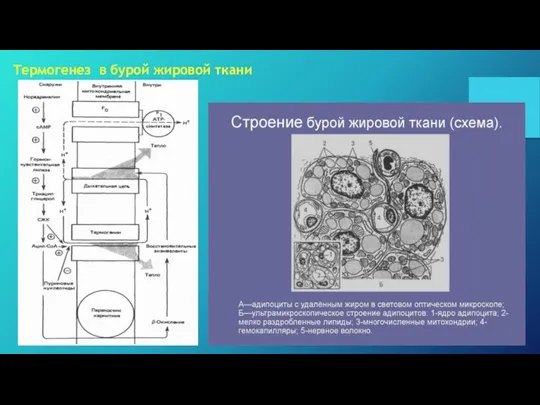

- 19. Довольно значительную долю массы тела новорожденного составляет бурая жировая ткань. Она располагается тонким слоем между лопатками,

- 20. Термогенез в бурой жировой ткани

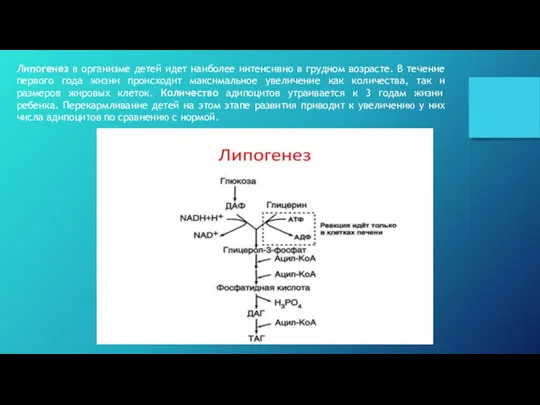

- 21. Липогенез в организме детей идет наиболее интенсивно в грудном возрасте. В течение первого года жизни происходит

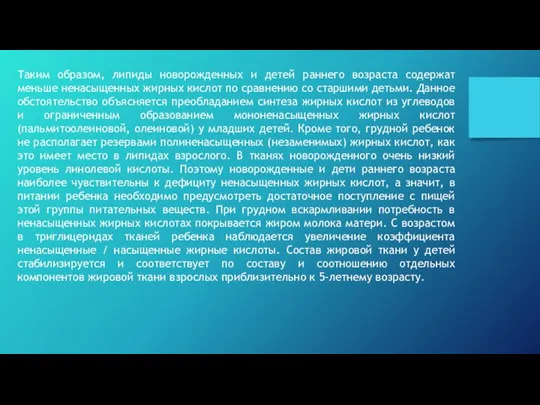

- 22. Таким образом, липиды новорожденных и детей раннего возраста содержат меньше ненасыщенных жирных кислот по сравнению со

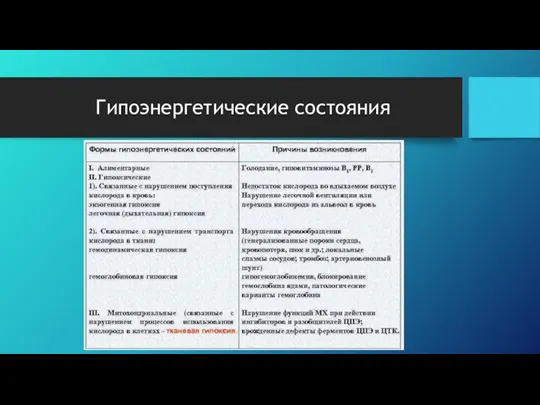

- 23. Гипоэнергетические состояния Первичные нарушения биоэнергетики лежат в основе многих патологических состояний и расстройств метаболизма. Гипоксии принадлежит

- 24. Гипоэнергетические состояния

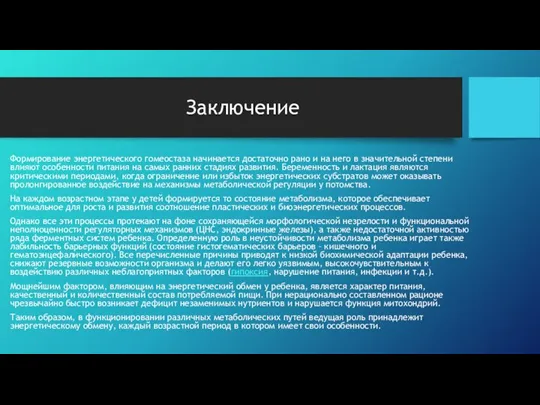

- 25. Заключение Формирование энергетического гомеостаза начинается достаточно рано и на него в значительной степени влияют особенности питания

- 27. Скачать презентацию

Слайд 2Содержание

Введение.

Общие закономерности энергетических процессов у детей.

Динамика метаболических процессов.

Обмен белков.

Обмен углеводов.

Обмен липидов.

Гипоэнергетические состояния

Содержание

Введение.

Общие закономерности энергетических процессов у детей.

Динамика метаболических процессов.

Обмен белков.

Обмен углеводов.

Обмен липидов.

Гипоэнергетические состояния

Заключение.

Список литературы.

Слайд 3Введение

Обмен веществ и энергии – совокупность процессов превращения веществ и энергии, происходящих

Введение

Обмен веществ и энергии – совокупность процессов превращения веществ и энергии, происходящих

Процессы обмена веществ и энергии идут особенно интенсивно во время роста и развития детей, что является одной из характерных черт растущего организма. На этом этапе онтогенеза пластические процессы (ассимиляция) значительно преобладают над процессами разрушения (диссимиляции).

В связи с увеличением массы тела и развитием органов в организме возникают специфические потребности в пластическом материале. У детей, особенно в ранние возрастные периоды, с высокой скоростью протекает биосинтез белков, необходимых для обеспечения процессов роста, обновления и дифференцировки тканей; постоянно увеличивается необходимость в белках, выполняющих специфические функции в организме. В растущем организме активно происходит биосинтез нуклеиновых кислот и метаболизм азотистых оснований.

Слайд 4Общие закономерности энергетических процессов у детей.

1. Высокая потребность тканей в энергии.

2. Специфическая

Общие закономерности энергетических процессов у детей.

1. Высокая потребность тканей в энергии.

2. Специфическая

3. Высокая чувствительность энергетического обмена к регуляторным воздействиям.

4. Большая интенсивность энергообразования.

5. Переключение путей наработки энергии с анаэробного гликолиза на аэробный.

6. Изменение субстратного обеспечения энергетических процессов.

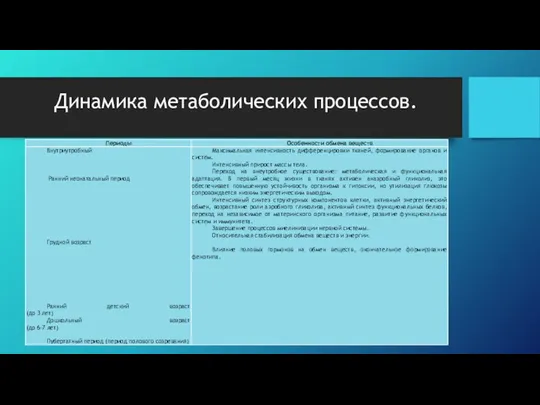

Слайд 5Динамика метаболических процессов.

Динамика метаболических процессов.

Слайд 6Обмен белков.

В основе структуры любого организма и всех протекающих в нем реакций

Обмен белков.

В основе структуры любого организма и всех протекающих в нем реакций

Потребность в белках в среднем составляет 1,0-1,5 г/кг массы тела у взрослого человека. У детей потребность в белке значительно выше, чем у взрослых, так как белок необходим для образования новых тканей и их для самообновления.

Для изучения белкового обмена используют критерий баланса азота – соотношения поступающего в форме аминокислот азота и азота, выводимого из организма в виде конечных продуктов метаболизма. У взрослого человека в норме нулевой азотистый баланс. В противоположность этому у детей имеется положительный азотистый баланс.

Переваривание белков пищи происходит в желудочно-кишечном тракте под действием протеолитических ферментов класса гидролаз. В желудочном соке новорожденных детей имеется ранняя форма пепсина (реннин), фермент створаживает молоко, задерживает белки в просвете желудка, что улучшает их гидролиз. Основное переваривание белков идет в тонкой кишке, но, чем моложе ребенок, тем слабей этот процесс. Активность протеиназ у ребенка низкая, с возрастом она растет. Вследствие высокой проницаемости мембраны энтероцита и низкой активности протеолитических ферментов у детей первого года жизни при чрезмерном употреблении белков, особенно коровьего молока, возможно всасывание нерасщепленных белковых молекул, это вызывает сенсибилизацию организма, приводит к непереносимости пищевых продуктов (пищевая аллергия).

Особенностью белкового обмена является высокая степень всасывания пищевых белков, так в зависимости от возраста она равна: новорожденный – 84%, грудной – 78%, дошкольник – 73% взрослый < 70%

Слайд 8Обмен углеводов.

Углеводы- это природные органические соединения, содержащиеся во всех клетках живых

Обмен углеводов.

Углеводы- это природные органические соединения, содержащиеся во всех клетках живых

Функции углеводов:

Энергетическая (1 г У - 4,1 ккал).

Пластическая функция, входят в состав многих структур организма: нуклеиновых кислот, мембран клеток, основного вещества соединительной ткани и т.д.

Резерв питания. Биологический полимер глюкозы – гликоген при полноценном питании накапливается в печени (до 10-20% и в скелетных мышцах до 2-4%).

В комплексе с белками углеводы влияют на: – проницаемость клеточных мембран, – проведение нервных импульсов, – образование антител, – специфичность групп крови, – индивидуальные особенности тканей.

Входят в состав ряда гормонов, витаминов, коферментов, участвуют в свертывании крови, регенерации и др.

Слайд 9Сравним потребность в углеводах грудных детей и

- в грудном возрасте –

Сравним потребность в углеводах грудных детей и

- в грудном возрасте –

- в 1-3 года – 174-212 г/ сут,

- в 4-6 лет – 212-272 г/ сут,

- в 7-10 лет – 300-310 г/ сут,,

- в 11-13 лет – 340-370 г/ сут,,

- в 14-17 М – 400-425, 14-17 Д – 360-380 г/сут.

Продукты, содержащие Углеводы :

моносахариды : сахар, мед, фрукты, сладости, мучные изделия;

дисахариды : молоко, фрукты, мед, ягоды;

полисахариды : овощи-фрукты, картофель, крупы, хлеб.

Слайд 10I этап Углеводного обмена - ассимиляция

Переваривание углеводов:

– В ротовой полости под

I этап Углеводного обмена - ассимиляция

Переваривание углеводов:

– В ротовой полости под

– В желудке действие амилазы практически прекращается.

– В 12- перстной кишке амилаза панкреатического сока способствует деградации остатков крахмала (у детей до 1 года невысокая амилолитическая активность, значительно к 4-9 годам).

– В кишечнике - сахараза, мальтаза, лактаза расщепляют соответствующие дисахариды до моносахаридов.

II этап. Резорбция Углеводов

В кишечнике – моносахариды и в малом количестве дисахариды.

Особенности:

– у детей первых 2-х лет жизни глюкоза резорбцируется быстрее, чем у взрослых; – в грудном и > старшем возрасте усваивается 98-99% всех Углеводов пищи;

– всасывание глюкозы и галактозы связано с процессами активного транспорта; – резорбция фруктозы и пентоз происходит путем диффузии.

Слайд 11Этих запасов хватает для поддержания постоянного уровня глюкозы в течение 6-12 часов

Этих запасов хватает для поддержания постоянного уровня глюкозы в течение 6-12 часов

Содержание глюкозы в крови у здоровых детей колеблется в весьма широких пределах: от 3,3-5,6 ммоль/л. У детей первых 2 лет жизни наблюдаются ещё большие колебания, что, возможно, объясняется лабильностью обмена веществ в этом возрасте.

Сразу после рождения ребенка в пупочной в пупочной вене содержится на 7-10% больше глюкозы, чем в пупочной артерии. В течение первых 4 часов после перевязки пуповины содержание глюкозы начинает медленно снижаться и достигает минимума к концу 1-3-го дня. К концу первой недели жизни оно повышается до нормального для данного ребенка уровня. У детей, рождающихся с низким весом и недоношенных, как правило, содержание глюкозы в крови ниже.

Стоит отметить особенности содержания глюкозы в плазме крови у здорового ребенка. Это величина довольно постоянная до тех пор, пока запасы глюкогена в печени достаточны.

Слайд 12 Метаболизм глюкозы имеет специфические особенности у детей:

1) В тканях новорожденного и

Метаболизм глюкозы имеет специфические особенности у детей:

1) В тканях новорожденного и

2) Метаболизм глюкозы по пентозофосфатному пути (ПФП) резко активируется после рождения ребенка. Этот вид утилизации глюкозы обеспечивает растущие ткани достаточным количеством фосфопентоз и НАДФН, необходимых для синтеза нуклеотидов, стероидов и жирных кислот.

3) Синтез и накопление гликогена в печени определяются особенностями функционирования организма ребенка на конкретном этапе развития.

Слайд 14Обмен липидов

Липиды являются одним из основных классов органических соединений из которых

Обмен липидов

Липиды являются одним из основных классов органических соединений из которых

Потребность ребенка в липидах превышает потребность в белках, однако она ниже, чем потребность в углеводах. В первые 6 мес жизни ребенок должен получать жиры из расчета 6,3 г/кг массы тела, а затем – 5,5 г/кг массы тела. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов составляет в первые 3 месяца жизни 1:3:6, а в последующем − 1:2:4.

У детей старше 1 года потребность в липидах в расчете на 1 кг массы тела постепенно снижается и составляет в возрасте 1-3 лет – 4,3 г; 3-7 лет – 3,7 г; 7-11 лет – 3 г; 11-14 лет – 2,5 г; старше 14 лет – 2 г. Одновременно с возрастом изменяется соотношение между белками, жирами и углеводами (1:1:4).

Наряду с углеводами липиды являются основным источником энергии. У детей первых дней жизни потребность в энергии покрывается за счет жиров на 80-90%, у детей первых месяцев жизни – на 50%, в старшем возрасте − на 30-35%.

Слайд 15Потребность новорожденного в липидах полностью обеспечивается поступлением грудного молока. Липиды грудного молока

Потребность новорожденного в липидах полностью обеспечивается поступлением грудного молока. Липиды грудного молока

Слайд 16У детей грудного возраста клетками слизистой оболочки корня языка и глотки (железы

У детей грудного возраста клетками слизистой оболочки корня языка и глотки (железы

Активность панкреатической липазы у новорожденного снижена и составляет у доношенных 85%, а у недоношенных − 60-70% активности взрослого организма.

Лишь после первого года жизни активность фермента достигает уровня взрослых.

Слайд 17Метаболическая активность жировой ткани различается в зависимости от анатомической локализации и морфологических

Метаболическая активность жировой ткани различается в зависимости от анатомической локализации и морфологических

Слайд 18Наиболее интенсивно липолиз протекает на 3-4 день после рождения, что соответствует периоду

Наиболее интенсивно липолиз протекает на 3-4 день после рождения, что соответствует периоду

Слайд 19Довольно значительную долю массы тела новорожденного составляет бурая жировая ткань. Она располагается

Довольно значительную долю массы тела новорожденного составляет бурая жировая ткань. Она располагается

Слайд 20Термогенез в бурой жировой ткани

Термогенез в бурой жировой ткани

Слайд 21Липогенез в организме детей идет наиболее интенсивно в грудном возрасте. В течение

Липогенез в организме детей идет наиболее интенсивно в грудном возрасте. В течение

Слайд 22Таким образом, липиды новорожденных и детей раннего возраста содержат меньше ненасыщенных жирных

Таким образом, липиды новорожденных и детей раннего возраста содержат меньше ненасыщенных жирных

Слайд 23Гипоэнергетические состояния

Первичные нарушения биоэнергетики лежат в основе многих патологических состояний и расстройств

Гипоэнергетические состояния

Первичные нарушения биоэнергетики лежат в основе многих патологических состояний и расстройств

Гипоксии принадлежит основная роль в развитии энергетической недостаточности. Торможение окислительного фосфорилирования и дефицит АТФ способствует возникновению каскада изменений, при которых нарушаются нормальные физиологические и биохимические процессы, запускает механизм повреждения клетки.

Особенно легко может возникать состояние гипоксии у детей в период новорожденности и первые месяцы жизни. Это связано с определенными анатомо-физиологическими возрастными особенностями систем, осуществляющих транспорт кислорода и углекислого газа в организме: дыхательной, сердечно-сосудистой и крови.

Слайд 24Гипоэнергетические состояния

Гипоэнергетические состояния

Слайд 25Заключение

Формирование энергетического гомеостаза начинается достаточно рано и на него в значительной степени

Заключение

Формирование энергетического гомеостаза начинается достаточно рано и на него в значительной степени

На каждом возрастном этапе у детей формируется то состояние метаболизма, которое обеспечивает оптимальное для роста и развития соотношение пластических и биоэнергетических процессов.

Однако все эти процессы протекают на фоне сохраняющейся морфологической незрелости и функциональной неполноценности регуляторных механизмов (ЦНС, эндокринные железы), а также недостаточной активностью ряда ферментных систем ребенка. Определенную роль в неустойчивости метаболизма ребенка играет также лабильность барьерных функций (состояние гистогематических барьеров – кишечного и гематоэнцефалического). Все перечисленные причины приводят к низкой биохимической адаптации ребенка, снижают резервные возможности организма и делают его легко уязвимым, высокочувствительным к воздействию различных неблагоприятных факторов (гипоксия, нарушение питания, инфекции и т.д.).

Мощнейшим фактором, влияющим на энергетический обмен у ребенка, является характер питания, качественный и количественный состав потребляемой пищи. При нерационально составленном рационе чрезвычайно быстро возникает дефицит незаменимых нутриентов и нарушается функция митохондрий.

Таким образом, в функционировании различных метаболических путей ведущая роль принадлежит энергетическому обмену, каждый возрастной период в котором имеет свои особенности.

Спинномозговые нервы

Спинномозговые нервы Медицина саласындағы Нобель сыйлығын алған жұмыстар

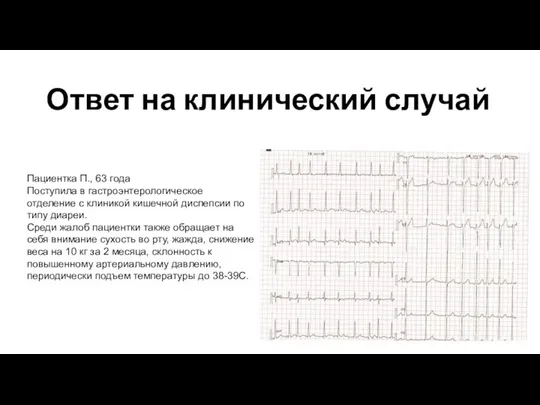

Медицина саласындағы Нобель сыйлығын алған жұмыстар Ответ на клинический случай

Ответ на клинический случай Маски акушерских осложнений: дифференциальная диагностика в клинической практике

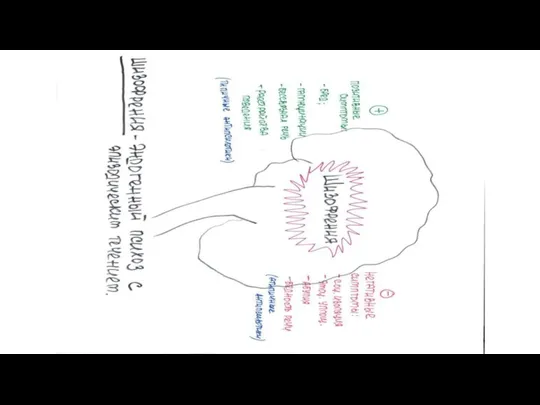

Маски акушерских осложнений: дифференциальная диагностика в клинической практике Шизофрения

Шизофрения Применение методов молекулярной биологии в исследовании

Применение методов молекулярной биологии в исследовании Этапы ПСО (предстерилизационная очистка)

Этапы ПСО (предстерилизационная очистка) Псевдотуберкулез

Псевдотуберкулез Методика обследования сердечнососудистой системы

Методика обследования сердечнососудистой системы Иммунопрофилактика. Неспецифические мероприятия

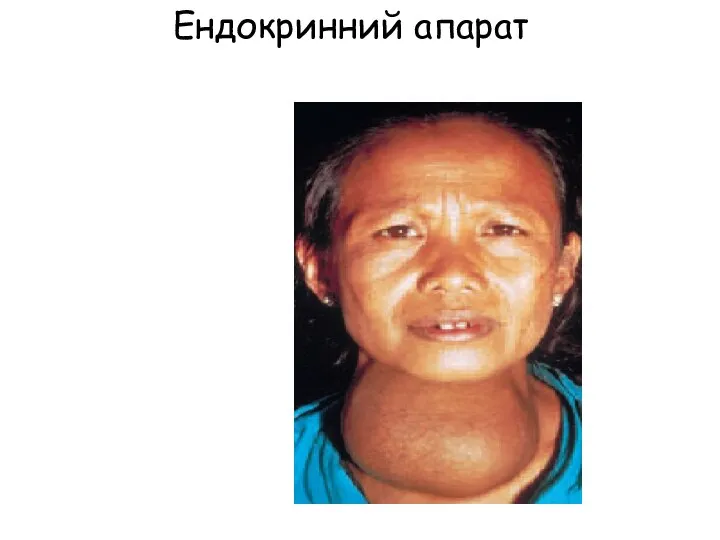

Иммунопрофилактика. Неспецифические мероприятия Ендокринний апарат

Ендокринний апарат Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью

Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью Антипсихотики (нейролептики)

Антипсихотики (нейролептики) Измерение уровня глюкозы без глюкометра

Измерение уровня глюкозы без глюкометра Формирование системы льготного лекарственного обеспечения на территории Иркутской области

Формирование системы льготного лекарственного обеспечения на территории Иркутской области СКТ диагностика органов брюшной полости

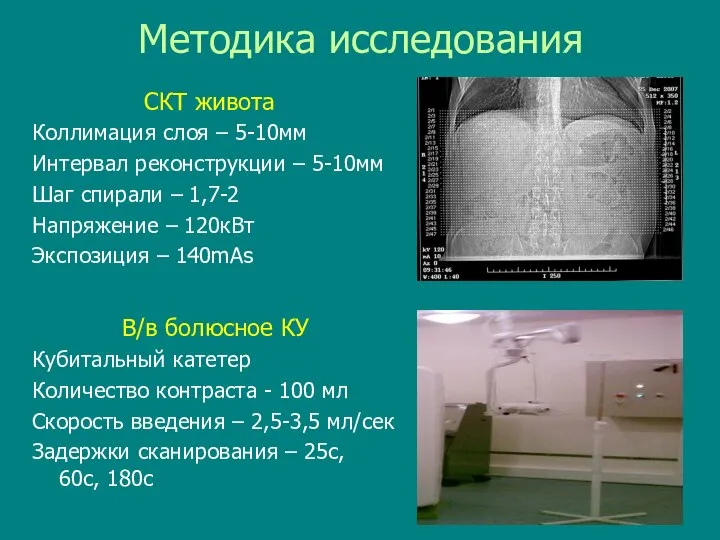

СКТ диагностика органов брюшной полости Развитие и нарушения опорно-двигательной системы

Развитие и нарушения опорно-двигательной системы Урок Здоровья. Ковид

Урок Здоровья. Ковид Рентгеноанатомия пищевода, желудка, ДПК, тонкой и толстой кишки

Рентгеноанатомия пищевода, желудка, ДПК, тонкой и толстой кишки Мочевыделительная система

Мочевыделительная система Патология аортального клапана

Патология аортального клапана Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) Опыт работы с международными программами внешнего контроля качества

Опыт работы с международными программами внешнего контроля качества Практика по обеспечению препаратом по торговому наименованию

Практика по обеспечению препаратом по торговому наименованию Понятие здоровья. Биологический потенциал здоровья

Понятие здоровья. Биологический потенциал здоровья Autonomic nervous system

Autonomic nervous system Аллергические реакции у детей

Аллергические реакции у детей Методы оперативного лечения аномалии лицевого черепа и зубочелюстной системы

Методы оперативного лечения аномалии лицевого черепа и зубочелюстной системы