Содержание

- 2. Haemophilus influenzae

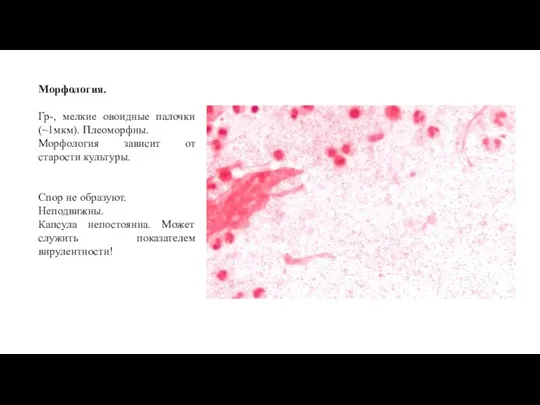

- 3. Морфология. Гр-, мелкие овоидные палочки (~1мкм). Плеоморфны. Морфология зависит от старости культуры. Спор не образуют. Неподвижны.

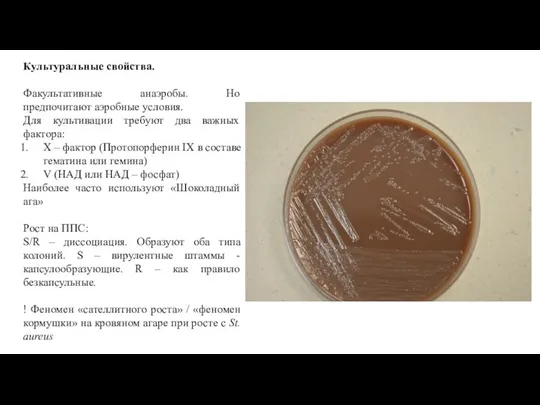

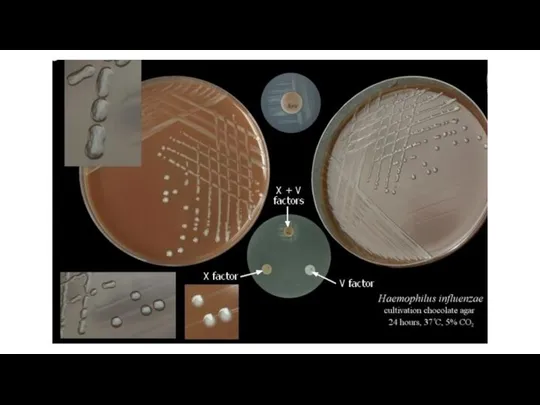

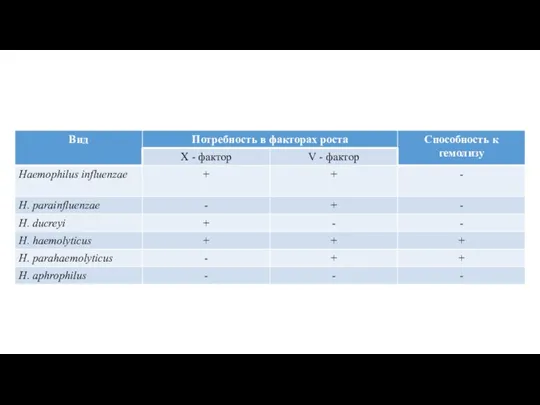

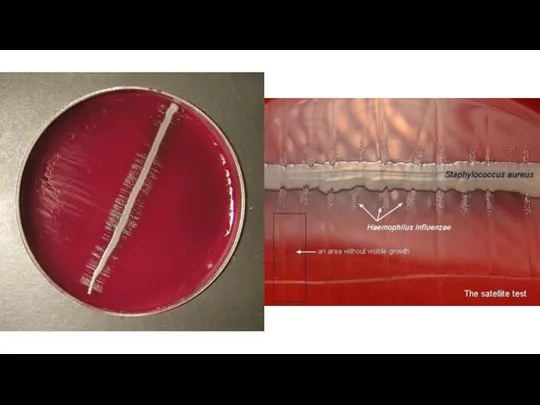

- 4. Культуральные свойства. Факультативные анаэробы. Но предпочитают аэробные условия. Для культивации требуют два важных фактора: X –

- 8. Биохимическая активность. Ферментируют глюкозу до кислоты. Восстанавливают нитрат до нитрита. Выделяют 8 биоваров возбудителя, в зависимости

- 9. АГ - структура. О – АГ К – АГ Выделяют серовары: a,b,c,d,e,f, в зависимости от строения

- 10. Факторы патогенности. Основной фактор патогенности – капсула. IgA – протеаза (вариабельно) Пили Эндотоксин (также способствует адгезии

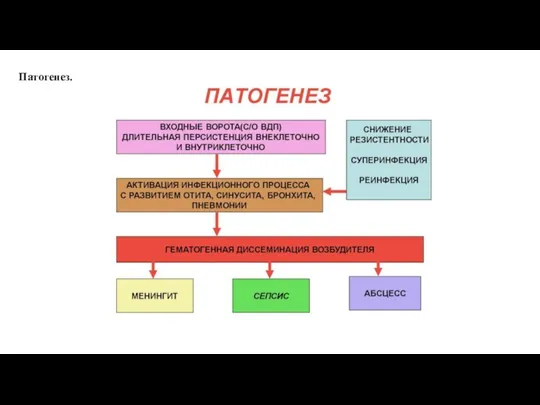

- 11. Патогенез.

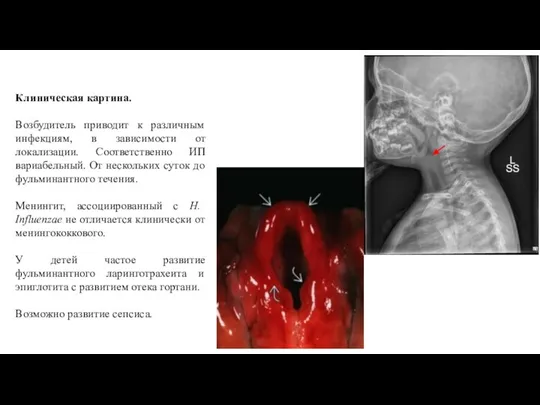

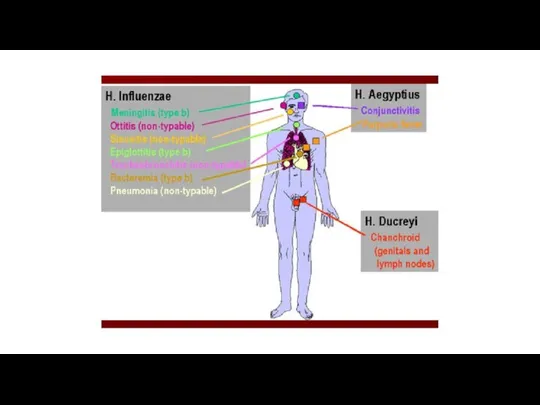

- 12. Клиническая картина. Возбудитель приводит к различным инфекциям, в зависимости от локализации. Соответственно ИП вариабельный. От нескольких

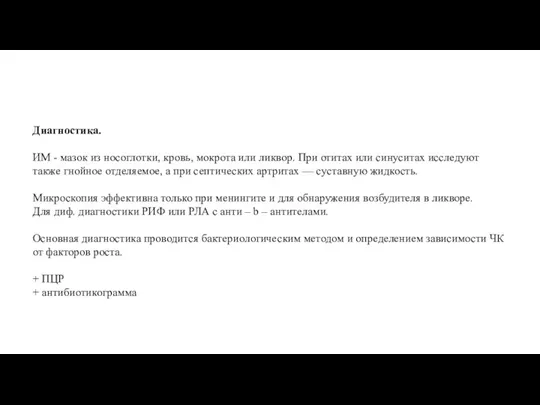

- 14. Диагностика. ИМ - мазок из носоглотки, кровь, мокрота или ликвор. При отитах или синуситах исследуют также

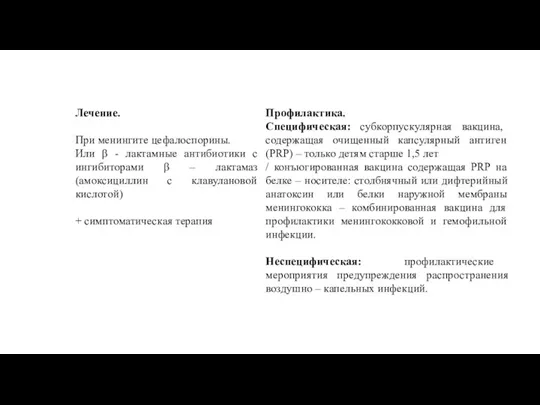

- 15. Лечение. При менингите цефалоспорины. Или β - лактамные антибиотики с ингибиторами β – лактамаз (амоксициллин с

- 17. Скачать презентацию

Сравнительный анализ представленных острых кишечных инфекций в России

Сравнительный анализ представленных острых кишечных инфекций в России Рентген грудной клетки

Рентген грудной клетки Сшивающие аппараты

Сшивающие аппараты Предмет, задачи и методы исследования ВАФГ

Предмет, задачи и методы исследования ВАФГ Первая медицинская помощь при кровотечениях. Тема 18

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Тема 18 Желудочно-кишечные кровотечения

Желудочно-кишечные кровотечения Правильное лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Правильное лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки Экспертная система поддержки принятия решений в оценке риска генетического бесплодия и спонтанного прерывания беременности

Экспертная система поддержки принятия решений в оценке риска генетического бесплодия и спонтанного прерывания беременности Хирургиялық операция

Хирургиялық операция Ako sa svet vysporiadal s pandémiami

Ako sa svet vysporiadal s pandémiami Тазовые прилежания плода

Тазовые прилежания плода Полная мезоколонэктомия и центральная перевязка сосуда

Полная мезоколонэктомия и центральная перевязка сосуда АИВ жұқтырған балаларды иммунизациялау принциптері,егуден кейінгі кезеңді бақылау

АИВ жұқтырған балаларды иммунизациялау принциптері,егуден кейінгі кезеңді бақылау Отзывы пациентов в хронологическом порядке

Отзывы пациентов в хронологическом порядке Современные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний

Современные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний Острая ревматическая лихорадка и беременность

Острая ревматическая лихорадка и беременность Сущность жизни - наша клеточная мембрана

Сущность жизни - наша клеточная мембрана Хроническая венозная недостаточность. Эпидемиология, клиника, диагностика и лечение

Хроническая венозная недостаточность. Эпидемиология, клиника, диагностика и лечение Отклонение в интеллектуальном развитии у детей

Отклонение в интеллектуальном развитии у детей Hearing screening on the path through life Dr. Dr. h.c. Monika Lehnhardt Chairwoman of Prof. Ernst Lehnhardt-Foundation and Founder of Lehnhardt Academy Yerevan – October 21 2011

Hearing screening on the path through life Dr. Dr. h.c. Monika Lehnhardt Chairwoman of Prof. Ernst Lehnhardt-Foundation and Founder of Lehnhardt Academy Yerevan – October 21 2011 Қабыну аурулары

Қабыну аурулары Введение в физиологию эндокринной системы

Введение в физиологию эндокринной системы Неровные зубы

Неровные зубы Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца Двигательная сфера

Двигательная сфера Unlocking the misteries of cancer

Unlocking the misteries of cancer Аптечные организации, обслуживающие амбулаторных больных

Аптечные организации, обслуживающие амбулаторных больных ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция