Слайд 2 Выделение — часть обмена веществ, осуществляемая путем выведения из внутренней среды

организма во внешнюю среду конечных и промежуточных продуктов метаболизма, чужеродных и излишних веществ для обеспечения оптимального состава внутренней среды и нормальной жизнедеятельности организма.

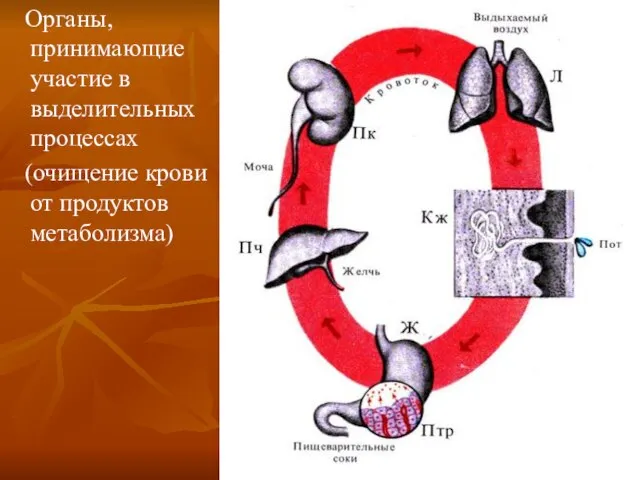

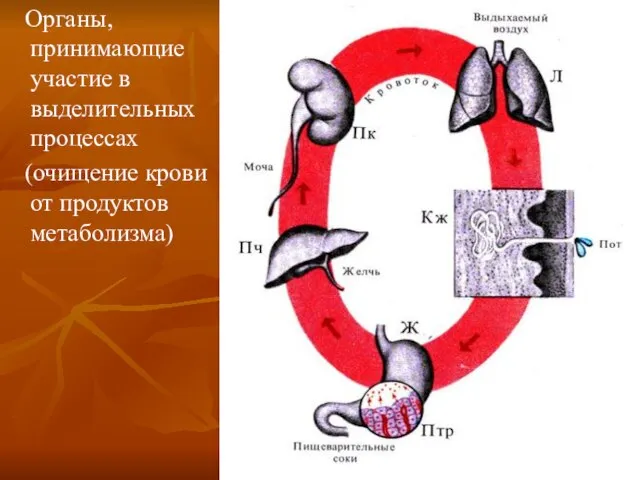

Слайд 3 Функция выделения веществ из внутренней среды организма осуществляется почками, желудочно-кишечным трактом,

легкими, кожей и слизистыми оболочками, слюнными железами. Реализуемые ими процессы выделения находятся в координированной взаимосвязи и поэтому функционально эти органы объединяют понятием выделительная система организма.

Слайд 4ВЕХИ ИСТОРИИ

1662 - Л. Беллини (L. Bellini, Италия) открыл канальцы в сосочках

почки (беллиниевы протоки).

1666 - М. Мальпиги (М. Malpighi, Италия) открыл в почках животных сферические образования (мальпигиево тельце), связанные с кровеносными сосудами.

1782 - А. М. Шумлянский (Россия) установил связь мальпигиева тельца с канальцами.

1842 - У. Боумен (W. Bowman, Великобритания) описал строение клубочка почки и его взаимосвязь с канальцами.

Слайд 51849 - К. Людвиг (К. Ludwig, Германия) высказал мысль о значении гломерулярной

фильтрации и канальцевой реабсорбции в образовании мочи.

1862 - Ф. Генле (F. Henie, Германия) открыл отдел нефрона (петля), названный в последующем петлей Генле.

1874 - Р. Гейденгайн (R. Heidenhain, Германия) обосновал значение канальцевой секреции в мочеобразовании.

1883 - И. П. Павлов (Россия) описал способ наложения фистулы мочевого пузыря у собак для проведения хронических опытов.

Слайд 61917 - А. Кешни (A. Cushny, Великобритания) опубликовал первую монографию о функции

почки "Секреция мочи", где сформулировал "современную теорию образования мочи".

1924 - А. Ричарде (A. Richards, США) осуществил микропункцию клубочка у лягушки и получил из капсулы безбелковый фильтрат сыворотки крови.

1924 - Э. Маршалл и М. Крейн (Е. Marshall, M. Crane, США) описали секрецию фенолового красного почкой кролика.

1924 - Л. А. Орбели (СССР) предложил метод раздельного выведения мочеточников у собак.

1926 - П. Реберг ((Р. Rehberg, Дания) предложил использовать экзогенный креатинин для измерения клубочковой фильтрации.

Слайд 71929 - Д. Ван-Слайк (D. Van Slyke, США) предложил понятие "почечный клиренс"

для оценки интенсивности экскреции мочевины.

1943 - Г. Смит (Н. Smith, США) разработал метод клиренсов и предложил использовать диодраст для исследования почечного кровотока.

1951 - X. Вирц, Б. Харгитей, В. Кун (Н. Wirz, В. Hargitay, W. Kuhn, Швейцария) обосновали и экспериментально показали роль противоточно-множительной системы в осмотическом концентрировании мочи.

1958 - А. Г. Гинецинский (СССР) высказал гипотезу о роли гиалуронидазы в действии антидиуретического гормона в почке.

Слайд 8 Органы, принимающие участие в выделительных процессах

(очищение крови от продуктов

метаболизма)

Слайд 9 Выделительная функция кожи, непосредственно контактирующей с внешней средой большой площадью поверхности,

преимущественно обеспечивается деятельностью потовых и сальных желез. В среднем у человека за сутки выделяется от 300 до 1000 мл пота, что зависит от:

1.температуры окружающей среды

2.интенсивности энергетического метаболизма. СОСТАВЫ ПОТА И ПЛАЗМЫ КРОВИ ОТЛИЧАЮТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ПОТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРОСТЫМ ФИЛЬТРАТОМ ПЛАЗМЫ, А СЕКРЕТОМ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ.

Слайд 10 При недостаточности функции почек или печени возрастает выделение через кожу веществ,

обычно экскретируемых с мочой — мочевины, ацетона, желчных пигментов и др. С потом выделяются пепсиноген, амилаза и щелочная фосфатаза, отражая тем самым функциональное состояние органов пищеварения.

РЕГУЛЯЦИЯ ПОТООТДЕЛЕНИЯ

осуществляется симпатическими холинергическими влияниями, а также гормонами — вазопрессином, альдостероном, гормонами щитовидной железы и половыми стероидами.

Слайд 11 Выделительная функция печени реализуется за счет образования и секреции в ней

желчи. С желчью из организма экскретируются конечные продукты обмена гемоглобина и других порфиринов в виде желчных пигментов, конечные продукты обмена холестерина — в виде желчных кислот.

В составе желчи из организма выделяются тироксин, мочевина, кальций и фосфор, а также вещества, поступающие в организм: лекарственные препараты, ядохимикаты и др.

Слайд 12 Выделительная функция кишечника:

1. выделение продуктов распада пищевых веществ, не подвергшихся всасыванию

в кровь и представляющих излишние или вредные для организма соединения.

2. кишечник экскретирует вещества, поступившие в его просвет с пищеварительными соками (желудочным, поджелудочным) и желчью. При этом многие из них в кишечнике подвергаются метаболизму и с калом выделяются не сами вещества, а их метаболиты, например метаболиты билирубина желчи.

Слайд 13 3.стенка кишечника способна экскретировать из крови ряд веществ, среди которых особое

значение имеет экскреция плазменных белков (ПРИ ЧРЕЗМЕРНОСТИ ЭТОГО ПРОЦЕССА ВОЗНИКАЕТ ИЗБЫТОЧНАЯ ПОТЕРЯ ОРГАНИЗМОМ БЕЛКА, ВЕДУЩАЯ К ПАТОЛОГИИ), а также из крови кишечный эпителий экскретирует соли тяжелых металлов, магний, почти половину всего выделяемого организмом кальция.

4.Вместе с экскрементами кишечником выделяется и некоторое количество воды (в среднем около 100 мл/сут).

Слайд 14 Процессы газообмена, происходящие в легких, обеспечивают удаление из внутренней среды организма

летучих метаболитов и экзогенных веществ — углекислого газа, аммиака, ацетона, этанола и др. Через слизистую оболочку дыхательных путей испаряется значительное количество воды (от 400 мл в покое до 1 л при усиленном дыхании), а при повышении проницаемости аэрогематиче— ского барьера из крови могут в избытке выделяться пурины, аденозин- и гуанозинмонофосфаты.

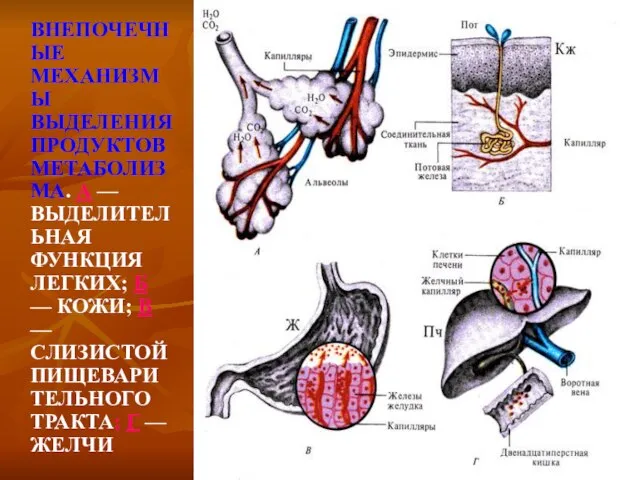

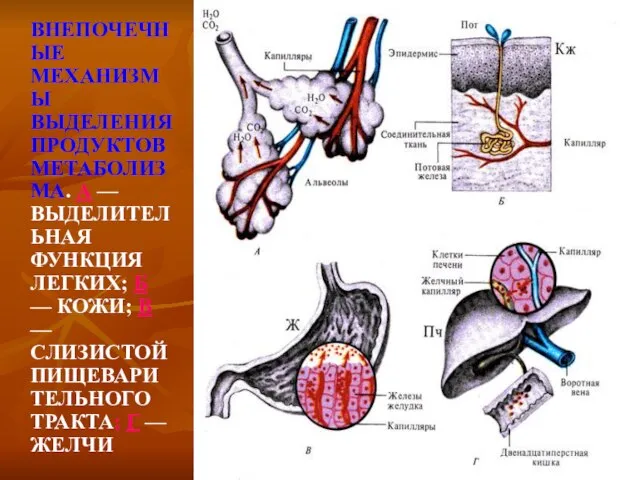

Слайд 15 ВНЕПОЧЕЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА. А — ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕГКИХ; Б

— КОЖИ; В — СЛИЗИСТОЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА; Г — ЖЕЛЧИ

Слайд 16ФУНКЦИИ ПОЧЕК

ПОЧКИ УЧАСТВУЮТ В РЕГУЛЯЦИИ:

1) водного баланса организма и,

соответственно, объемов вне- и внутриклеточных водных пространств, поскольку меняют количество выводимой с мочой воды;

2) ионного баланса и состава жидкостей внутренней среды путем избирательного изменения экскреции ионов с мочой;

Слайд 17 3) постоянства осмотического давления жидкостей внутренней среды за счет изменения количества

выводимых осмотически активных веществ (солей, мочевины, глюкозы и др.);

4) кислотно-основного баланса, путем изменения экскреции водородных ионов, нелетучих кислот и оснований;

5) метаболизма белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот и других органических соединений

Слайд 18 6) циркуляторного гомеостазиса, путем регуляции обмена электролитов, объема циркулирующей крови, внутренней

секреции гормонов, регулирующих функции сердечно-сосудистой системы, — ренина, кальцитриола и др., а также экскреции катехоламинов и других гормональных регуляторов системы кровообращения;

7) эритропоэза, за счет внутренней секреции эритропоэтина — гуморального регулятора эритрона;

Слайд 19 8) гемостаза, путем образования гуморальных регуляторов свертывания крови и фибринолиза (урокиназы,

тромбопластина, тромбоксана и простациклина) и участвуя в обмене физиологических антикоагулянтов (гепарина).

Таким образом, выделяют следующие ОСНОВНЫЕ функции почек:

ЭКСКРЕТОРНУЮ,

ГОМЕОСТАТИЧЕСКУЮ,

МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ

ИНКРЕТОРНУЮ И

ЗАЩИТНУЮ.

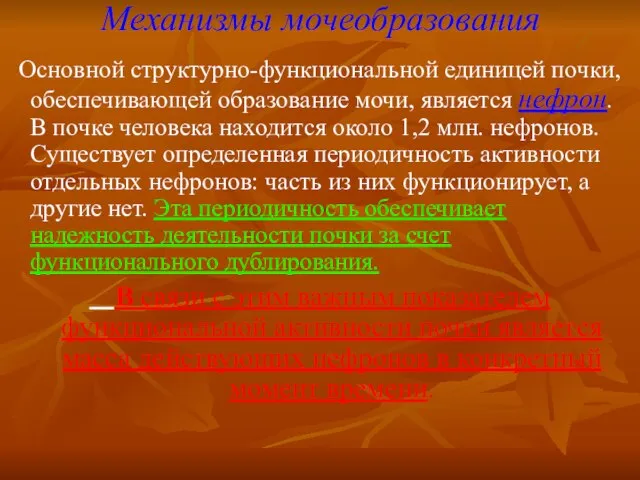

Слайд 21Механизмы мочеобразования

Основной структурно-функциональной единицей почки, обеспечивающей образование мочи, является нефрон.

В почке человека находится около 1,2 млн. нефронов. Существует определенная периодичность активности отдельных нефронов: часть из них функционирует, а другие нет. Эта периодичность обеспечивает надежность деятельности почки за счет функционального дублирования.

В связи с этим важным показателем функциональной активности почки является масса действующих нефронов в конкретный момент времени.

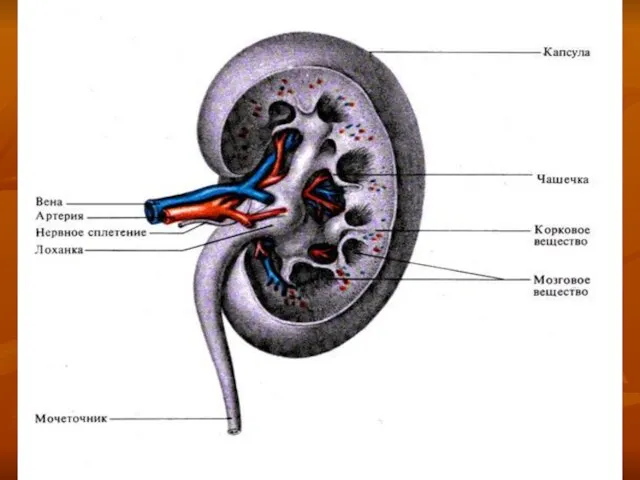

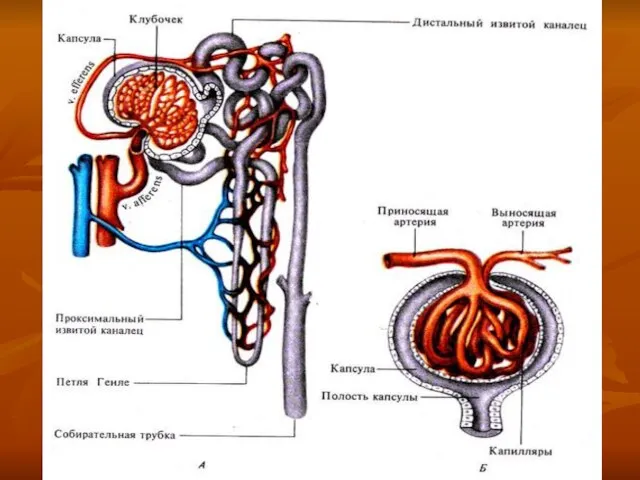

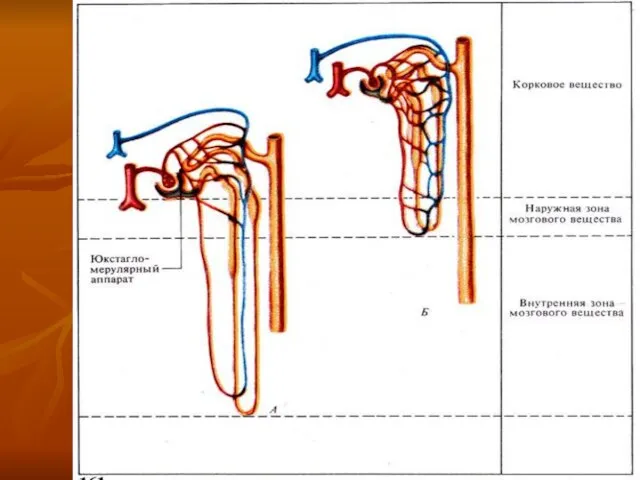

Слайд 23 Нефрон состоит из нескольких последовательно соединенных отделов, располагающихся в корковом и

мозговом веществе почки.

Сосудистый клубочек, или мальпигиево тельце, является структурой, где происходит процесс ультрафильтрации плазмы крови через фильтрационный барьер и образование первичной мочи.

Главный, или проксимальный, отдел канальцев, начинающийся от полости капсулы извитой частью, которая затем переходит в прямую часть канальца.

Слайд 24Тонкий нисходящий отдел петли Генле.

Тонкая восходящая часть, соединяющаяся с дистальным отделом канальцев.

Дистальный

отдел канальцев, состоящий из толстой восходящей части петли Генле или прямого отдела и извитой части.

Собирательные трубки спускаются из коры почек вглубь мозгового вещества.

Слайд 25 Ультраструктура отдельных клеток эпителия канальцев почек (по Дж. Родину, 1958): I

— клетка проксимального извитого канальца, II — клетка проксимального прямого канальца, III — клетка нисходящего тонкого колена петли Генле. IV — клетка толстого восходящего колена петли Генле, V — клетка дистального извитого канальца, VI — «темная» клетка связующего канальца и собирательной трубки, VII — «светлая» клетка связующего канальца

Слайд 26 По особенностям локализации клубочков в коре почек, строения канальцев и особенностям

кровоснабжения различают ТРИ ТИПА НЕФРОНОВ:

Суперфициальные имеют поверхностно расположенные в коре клубочки, наиболее короткую петлю Генле, их 20—30 %.

Интракортикальные, клубочки которых расположены в средней части коры почки, наиболее многочисленны (60—70 %) и выполняют основную роль в процессах ультрафильтрации мочи.

Слайд 27Юкстамедуллярных нефронов значительно меньше (10—15 %), клубочки их расположены у границы коркового

и мозгового вещества почки, выносящие артериолы шире приносящих, петли Генле самые длинные и спускаются почти до вершины сосочка пирамид. Выносящие артериолы образуют прямые капиллярные нисходящие и восходящие сосуды, идущие в глубину мозгового вещества параллельно петлям Генле. Юкстамедуллярные нефроны играют ведущую роль в процессах концентрирования и разведения мочи.

Слайд 29 Механизм мочеобразования складывается из трех основных процессов:

• клубочковой ультрафильтрации из

плазмы крови воды и низкомолекулярных компонентов с образованием первичной мочи;

• канальцевой реабсорбции (обратного всасывания в кровь) воды и необходимых для организма веществ из первичной мочи;

• канальцевой секреции ионов, органических веществ эндогенной и экзогенной природы.

Слайд 30Процессы, происходящие в канальцах при прохождении по ним различных компонентов мочи

Слайд 31 Клубочковая ультрафильтрация осуществляется под влиянием физико-химических и биологических факторов через структуры

гломерулярного фильтра, находящегося на пути выхода жидкости из просвета капилляров клубочка в полость капсулы Боумена— Шумлянского. Гломерулярный фильтр состоит из З слоев:

эндотелия капилляров (пронизан отверстиями диаметром до 100 нм)

базальной мембраны (размер пор мембраны около 2,9 нм),

эпителия висцерального листка капсулы или подоцитов (щелевые диафрагмы с диаметром пор около 10 нм)

Слайд 32 Физико-химические факторы обеспечения фильтрации представлены:

1. отрицательным зарядом структур фильтра

2.

фильтрационным давлением, являющимся основной причиной фильтрационного процесса.

Фильтрационное давление — это сила, обеспечивающая движение жидкости с растворенными в ней веществами из плазмы крови капилляров клубочка в просвет капсулы.

Слайд 33 Эта сила создается гидростатическим давлением крови в капилляре клубочка. Препятствующими фильтрации

силами являются онкотическое давление белков плазмы крови (так как белки почти не проходят через фильтр) и давление жидкости (первичной мочи) в полости капсулы клубочка. Таким образом, фильтрационное давление (Фд) представляет собой разность между гидростатическим давлением крови в капиллярах (Рг) и суммой онкотического давления плазмы крови (Ро) и давления первичной мочи (Рм) в капсуле:

ФД = Рг — (Ро + Рм)

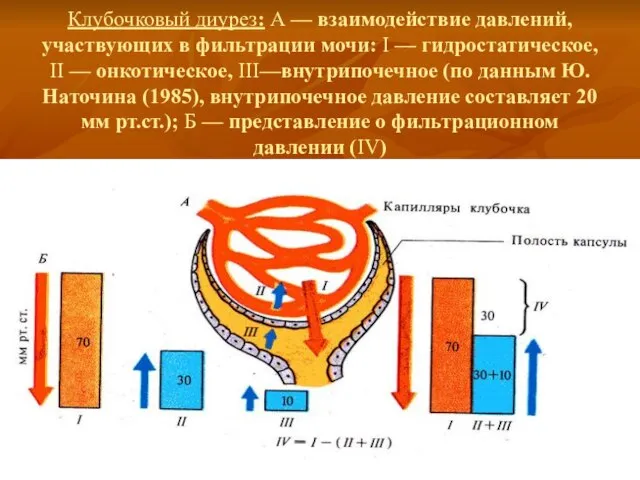

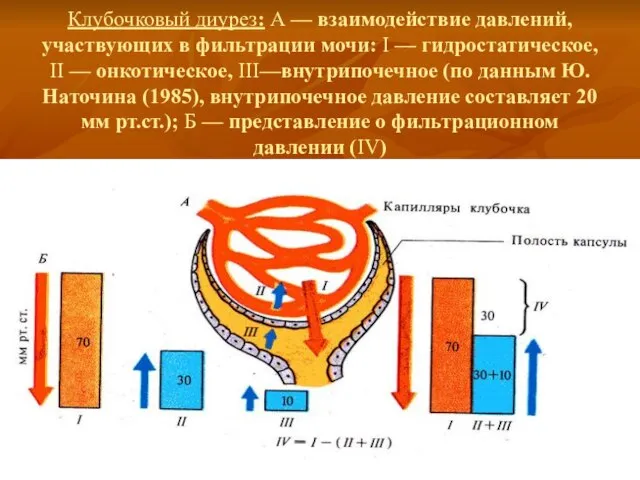

Слайд 34Клубочковый диурез: А — взаимодействие давлений, участвующих в фильтрации мочи: I —

гидростатическое, II — онкотическое, III—внутрипочечное (по данным Ю. Наточина (1985), внутрипочечное давление составляет 20 мм рт.ст.); Б — представление о фильтрационном давлении (IV)

Слайд 35 Основной количественной характеристикой процесса фильтрации является скорость клубочковой фильтрации (СКФ). СКФ

— это объем ультрафильтрата или первичной мочи, образующийся в почках за единицу времени.

Эта величина зависит от нескольких факторов:

1) от объема крови, точнее плазмы, проходящей через корковое вещество почек в единицу времени, т. е. почечного плазмотока, составляющего в среднем у здорового человека массой 70 кг около 600 мл/мин;

Слайд 362) фильтрационного давления, обеспечивающего сам процесс фильтрации;

3) фильтрационной поверхности, которая равна

примерно 2—З % от общей поверхности капилляров клубочка (1,6 м2) и может изменяться при сокращении подоцитов и мезангиальньтх клеток;

4) массы действующих нефронов, т. е. числа клубочков, осуществляющих процесс фильтрации в определенный промежуток времени.

Слайд 37 СКФ определяют в результате сопоставления концентрации определенного вещества в плазме крови

и моче.

При этом используемое вещество должно выделяться вместе с водой только путем фильтрации и не реабсорбироваться. Таким условиям больше всего соответствует полисахарид фруктозы инулин. Исходя из концентрации инулина в плазме [Пин], и, определив его концентрацию в определенном объеме (V) конечной мочи [Мин], рассчитывают, какой объем первичной мочи соответствует найденной концентрации инулина.

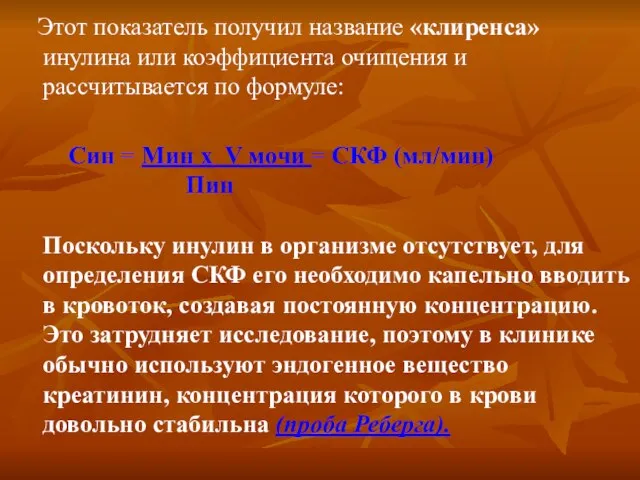

Слайд 38 Этот показатель получил название «клиренса» инулина или коэффициента очищения и рассчитывается

по формуле:

Син = Мин х V мочи = СКФ (мл/мин) Пин

Поскольку инулин в организме отсутствует, для определения СКФ его необходимо капельно вводить в кровоток, создавая постоянную концентрацию. Это затрудняет исследование, поэтому в клинике обычно используют эндогенное вещество креатинин, концентрация которого в крови довольно стабильна (проба Реберга).

Слайд 39 В норме СКФ составляет у мужчин около 125 мл/мин, а у

женщин 110 мл/мин. В сутки образуется около 180 л первичной мочи, а за 25 мин фильтруется примерно З л плазмы крови.

Регуляция СКФ осуществляется за счет нервных и гуморальных механизмов. Нервные влияния реализуются вазомоторными ветвями почечных нервов, преимущественно симпатической природы, обеспечивающими изменение соотношения тонуса приносящих и выносящих артериол клубочков. Кроме того, симпатические влияния на юкстагломерулярные клетки через бета-адренорецепторы стимулируют секрецию ренина и тем самым реализуют ангиотензинный механизм регуляции фильтрации (спазм выносящих и/или приносящих артериол).

Слайд 41КАНАЛЬЦЕВАЯ РЕАБСОРБЦИЯ И ЕЕ РЕГУЛЯЦИЯ

РЕАБСОРБЦИЯ представляет собой транспорт веществ из

мочи в лимфу и кровь, и в зависимости от механизма выделяют пассивный, первично и вторично активный транспорт.

В апикальной мембране локализованы переносчики и ионные каналы, обеспечивающие прохождение веществ через мембрану в клетку. В базолатеральных мембранах содержатся Na, К—АТФаза, Са—АТФаза, переносчики некоторых органических веществ.

Слайд 42 ЭТО СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ для всасывания органических и неорганических веществ из клетки

в межклеточную жидкость, в конечном счете — в сосудистое русло. Наличие в апикальной мембране натриевых каналов, а в базолатеральных мембранах натриевых насосов обеспечивает возможность направленного потока ионов Na+ из просвета в клетку канальца и из клетки с помощью насоса в межклеточное вещество.

Клетка функционально является асимметричной, обеспечивая поток веществ из просвета канальца в кровь. В базальной части клеток почечных канальцев сосредоточены митохондрии, в которых при клеточном дыхании вырабатывается энергия для работы ионных насосов.

Слайд 43 Различают реабсорбцию ПРОКСИМАЛЬНУЮ И ДИСТАЛЬНУЮ. Проксимальная реабсорбция обеспечивает полное всасывание ряда

веществ первичной мочи — глюкозы, белка, аминокислот и витаминов.

В проксимальном отделе канальцев также всасывается:

2/3 профильтровавшихся воды и ионов натрия

большие количества ионов калия, двухвалентных катионов,

анионов хлора,

бикарбоната,

фосфата

мочевая кислота и мочевина.

Слайд 44 Всасывание воды происходит пассивно путем простой диффузии по осмотическому градиенту и

прямо зависит от реабсорбции ионов натрия хлорида, других осмотически активных веществ. Благодаря этому содержимое проксимального отдела остается изоосмотичньим плазме крови. Реабсорбция ионов натрия в проксимальном отделе осуществляется:

1.ПЕРВИЧНО АКТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ. Ионы натрия входит в клетки эпителия через апикальную мембрану пассивно через натриевые каналы по концентрационному градиенту.

Слайд 45 Его выведение через базолатеральные мембраны Эпителиальных клеток происходит активно с помощью

натрий-калиевых насосов, использующих энергию АТФ.

2.АНТИПОРТ. На апикальной мембране имеется электронейтральный переносчик, обеспечивающий активный обмен Nа и Н, при этом ион натрия поступает в клетку в обмен на удаляемый из клетки Н-ион. Профильтровавшийся бикарбонатный анион вместе с Н-ионом образуют угольную кислоту: НСО3- + Н+ = Н2С03

Слайд 46 Располагающаяся на щеточной каемке эпителия канальца карбоангидраза катализирует разложение в канальцевой

жидкости угольной кислоты:

Н2С03 Н20 + СО2

после чего СО2 диффундирует в клетку по градиенту концентрации. В клетке протекает обратная реакция. Таким образом, сопровождающим всасывающийся ион натрия в начальных отделах проксимального канальца анионом является бикарбонат.

Слайд 47 3. КОТРАНСПОРТ. Пассивно, по электрохимическому градиенту, вслед за анионом хлора.

4. На апикальной мембране расположены переносчики-котранспортеры натрия и органических веществ (глюкозы, аминокислот), натрия и фосфата или сульфата.

Слайд 48 Проксимальная реабсорбция глюкозы и аминокислот осуществляется с помощью специальных переносчиков щеточной

каемки апикальной мембраны эпителиальных клеток. Эти переносчики транспортируют глюкозу или аминокислоту, только если одновременно связывают и переносят натрий. Такой вид транспорта называют ВТОРИЧНО АКТИВНЫМ, ИЛИ СИМПОРТОМ, т. е. совместным пассивным транспортом одного вещества (глюкоза) из-за активного транспорта другого (натрия) с помощью одного переносчика.

Слайд 49 При избытке глюкозы в первичной моче может произойти полная загрузка всех

молекул переносчиков и глюкоза уже не сможет всасываться в кровь. Эта ситуация характеризуется понятием «МАКСИМАЛЬНЫЙ КАНАЛЬЦЕВЫЙ ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВА» (Тм глюкозы), которое отражает максимальную загрузку канальцевых переносчиков при определенной концентрации вещества в первичной моче и, соответственно, в крови.

Эта величина составляет от 303 мг/мин у женщин до 375 мг/мин у мужчин.

Величине максимального канальцевого транспорта соответствует понятие

«почечный порог выведения».

Слайд 50 Почечным порогом выведения называют ту концентрацию вещества в крови и, соответственно,

в первичной моче, при которой оно уже не может быть полностью реабсорбировано в канальцах и появляется в конечной моче. Такие вещества, для которых может быть найден порог выведения, т. е. реабсорбирующиеся при низких концентрациях в крови полностью, а при повышенных концентрациях — не полностью, носят название пороговых.

Медицинское обеспечение ночных и трансмеридианных полетов

Медицинское обеспечение ночных и трансмеридианных полетов Потребность пациента в сне и отдыхе

Потребность пациента в сне и отдыхе Послеродовые инфекции

Послеродовые инфекции Микробиология, вирусология және иммунология

Микробиология, вирусология және иммунология Инфекциялық эндокардит

Инфекциялық эндокардит Diabète et cellule souche

Diabète et cellule souche Принципы минимально-инвазивных технологий. Занятие 8

Принципы минимально-инвазивных технологий. Занятие 8 Коммуникация, приоритеты эвакуации, СЛР. Тактическая помощь пострадавшим в бою (для медицинского персонала)

Коммуникация, приоритеты эвакуации, СЛР. Тактическая помощь пострадавшим в бою (для медицинского персонала) Гаметогенез или предзародышевое развитие

Гаметогенез или предзародышевое развитие Хроническая болезнь почек

Хроническая болезнь почек Заболевания, передаваемые через воду

Заболевания, передаваемые через воду Понятие асептики. Пути распространения инфекции

Понятие асептики. Пути распространения инфекции Тайны Гиппократа

Тайны Гиппократа Діагностика та вибір адекватної корекції стану організму

Діагностика та вибір адекватної корекції стану організму Синдром FXTAS

Синдром FXTAS Операция

Операция Фантомные боли

Фантомные боли Бронхолегеневі захворювання та їх корекція продукцією Vivasan

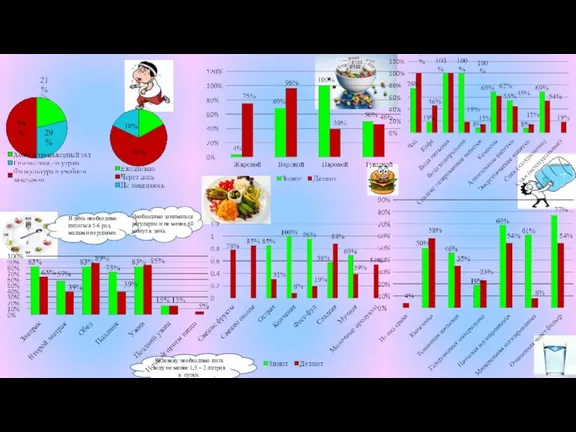

Бронхолегеневі захворювання та їх корекція продукцією Vivasan Буклет с анализом результатов

Буклет с анализом результатов Препараты, стимулирующие гуморальное звено

Препараты, стимулирующие гуморальное звено Открытие пенициллина

Открытие пенициллина Annual scientific report of pharmacognosy department. Pharmacognostic analysis of the raw materials

Annual scientific report of pharmacognosy department. Pharmacognostic analysis of the raw materials Results of treatment of vascular tumors of head

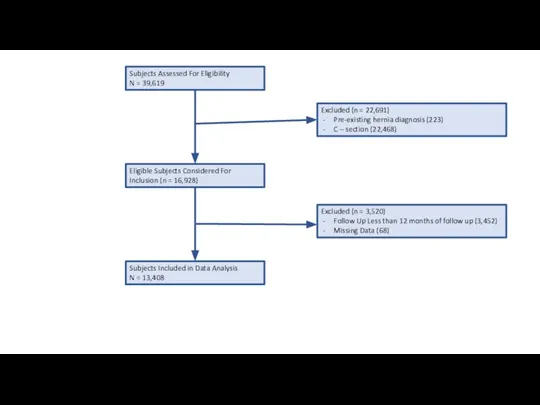

Results of treatment of vascular tumors of head Gyn model summary. Risk Stratification Model for Operative Incisional Hernia in Ob-Gyn Cohort

Gyn model summary. Risk Stratification Model for Operative Incisional Hernia in Ob-Gyn Cohort Острый инфекционный токсикоз

Острый инфекционный токсикоз Биоинформационное исследование молекулярно–генетических факторов ассоциации шизофрении и болезни Альцгеймера

Биоинформационное исследование молекулярно–генетических факторов ассоциации шизофрении и болезни Альцгеймера Assistant with fainting

Assistant with fainting Заболевания зрительного нерва

Заболевания зрительного нерва